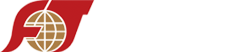

01南京都市圈发展规划

批复时间:2021年2月2日

规划范围与期限:南京、镇江、扬州、淮安、芜湖、马鞍山、滁州、宣城8市全域及常州市金坛区和溧阳市。规划期至2025年,远期展望到2035年。

发展目标:到2025年人均GDP超过15万元,基础设施一体化程度大幅提高,城际 “断头路” 全面消除,南京与各城市之间实现1小时通达;高新技术产业产值占规上工业产值比重达 55%以上;地级及以上城市空气优良天数比例达85%以上;基本公共服务均等化率先实现。2035年建成具有国际影响力的现代化都市圈。

空间格局:构建 “一极两区四带多组团” 格局,“一极” 为南京,“两区” 为宁镇扬、宁马滁同城化片区,“四带” 包括沪宁合、沿江、宁淮宣、宁杭滁四条发展带。

核心任务:提升基础设施互联互通水平;促进都市圈协同创新;促进城市间产业分工协作;促进更高水平开放合作;加快建设统一市场;推进公共服务便利共享;强化生态环境共保联治;率先实现城乡融合发展;健全都市圈同城化发展体制机制。

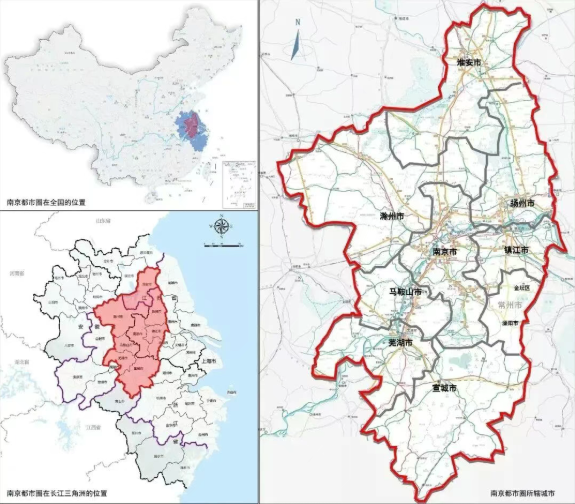

02福州都市圈发展规划

批复时间:2021年6月23日

规划范围与期限:福州、莆田两市全域,宁德市蕉城区、福安市、霞浦县、古田县,南平市延平区和建阳区、建瓯市部分地区,及平潭综合实验区。规划期限为2021-2025年,展望至2035年。

发展目标:到2025年,都市圈综合实力显著增强,中心城市竞争力显著提升,同城化发展取得明显进展,区域内生发展动力进一步提升,高水平互联互通格局成形,基本公共服务实现均等化,形成现代产业体系格局,进一步提高能源资源利用效率,区域协调发展新机制基本建立,阻碍要素流动的行政壁垒和体制机制障碍基本消除,成为我国东部沿海地区高质量发展引领区。

空间格局:共筑都市圈一体化发展新格局。构建都市圈网格化空间格局,强化T型发展走廊(“一核三中心,两带三湾区”);打造“一主一副”双动力源(福州中心城区为主动力源,滨海新城为副动力源);推动重点跨界地区协同发展(滨海新城—环福清湾地区—平潭、涵江—福清环兴化湾地区、宁德—罗源环三都澳湾地区);推进城乡融合发展。

核心任务:共建区域枢纽引领、互联互通的综合交通体系;共建安全韧性、智慧高效的基础设施网络;共建创新驱动、区域协同的现代产业体系;共营绿色美丽、协同治理的生态环境;共建同城共享、幸福健康的优质生活圈;深化开放合作,建设共同家园;深度融入共建“一带一路”;共建区域一体、合作协商的体制机制。

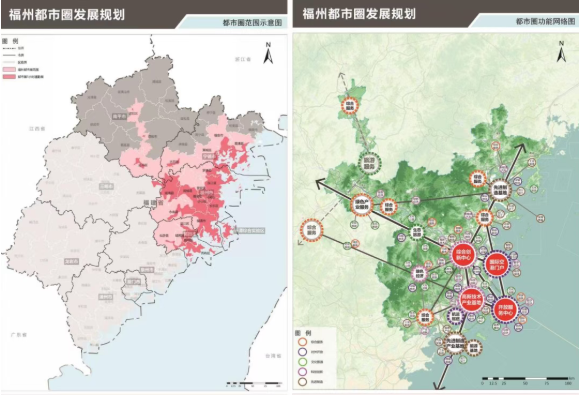

03成都都市圈发展规划

批复时间:2021年11月26日

规划范围与期限:以成都为中心,涵盖德阳、眉山、资阳部分区域,规划范围拓展至四市全域;规划期至2025年,远期展望到2035年。

发展目标:2025年经济总量突破3.3万亿元,常住人口城镇化率达75%;基础设施同城同网基本实现,形成一小时通勤圈;初步建立产业创新协作体系,高新技术产业营业收入占比达45%左右;公共服务同城同标基本实现,人均预期寿命超80岁;跨界地表水水质达标率100%,绿色低碳公园城市形态充分显现。

空间布局:构建 “极核引领、轴带串联、多点支撑” 格局,打造 “两轴”(成渝发展主轴、成德眉发展轴)“三带”(成德临港经济产业带、成眉高新技术产业带、成资临空经济产业带),推进8个交界地带融合发展示范区建设。

核心任务:加速基础设施同城同网,构建立体交通体系;协同提升创新驱动水平,建设西部(成都)科学城;共建现代高端产业集聚区,培育世界级产业集群;提升开放合作水平,构建全方位开放格局;促进公共服务便利共享,推动教育、医疗等资源共建共享;推进生态环境共保共治,筑牢生态屏障;深化体制机制改革,推动要素市场一体化。

04长株潭都市圈发展规划

批复时间:2022年2月24日

规划范围与期限:包括长沙市全域、株洲市中心城区及醴陵市、湘潭市中心城区及韶山市和湘潭县;规划期至2025年,远景展望至2035年。

发展目标:2025年竞争实力显著增强,常住人口城镇化率达82%左右,“一小时通勤圈” 全面形成,R&D经费占比达3%左右,城市空气质量优良天数比率保持在85%以上,跨界河流断面水质达标率100%;2035年同城化发展格局全面形成,基本公共服务实现均等化,成为独具特色的现代化都市圈。

空间格局:依托湘江黄金水道和重大交通干线,构建轴带带动、三市联动、组团发展、共护绿心的空间结构,以湘江发展轴联动三市,打造中部(京广)、北部(渝长厦)、南部(沪昆)三条经济辐射带,推动宁乡、浏阳等重点城镇组团发展。

核心任务:一体化优化发展布局,促进大中小城市和小城镇协调发展;一体化推动基础设施互联互通,构建综合交通、物流、能源和水利体系;一体化打造科技创新产业体系,推进先进制造业高质量发展,深化科技创新协同;一体化推动生态环境共保共治,依托绿心打造城市中央公园,加强污染联防联控;一体化推动公共服务共建共享,推进基本公共服务均等化,共享教育、医疗资源;一体化推进高标准市场体系建设,推进要素市场化配置,打造一流营商环境。

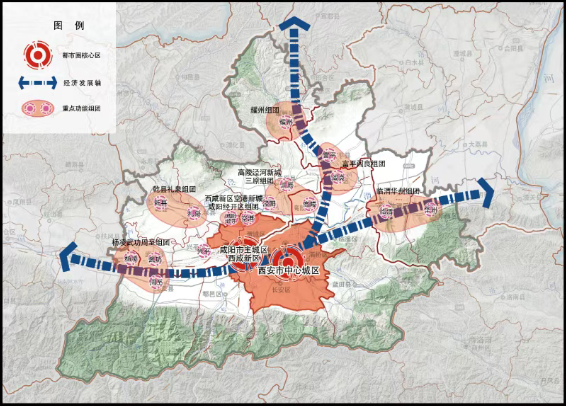

05西安都市圈发展规划

批复时间:2022年3月

规划范围与期限:包括西安市全域、咸阳部分区域、铜川耀州区、渭南部分区域及杨凌示范区;规划期至2025年,远景展望至2035年。

发展目标:2025年西安国家中心城市辐射带动能力提升,西安 - 咸阳一体化取得实质性进展,研发经费支出占比达4.2% 以上,万元生产总值用水量降至34立方米,设区市空气质量优良天数比率保持在80%以上;2035年基本建成现代化都市圈,同城化全面实现,综合影响力显著提升。

空间格局:构建“一核、两轴、多组团的总体空间结构,“一核”是指西安市中心城区、咸阳主城区以及西咸新区沣东新城、沣西新城构成的都市圈,“两轴”是指东西方向依托陇海、南北方向依托包茂等交通大动脉形成的都市圈两条经济发展轴,“多组团”包括富平阎良组团、高陵泾河新城三原组团、空港新城咸阳经开区组团、临渭华州组团、耀州组团、杨凌武功周至组团、乾县礼泉组团。

核心任务:推动基础设施互联互通,共建综合交通、数字智慧都市圈和能源资源保障体系;构建高效协同创新生态圈,打造科技创新策源地,推进科技成果转移转化;促进产业分工协作,共同推动制造业高质量发展,合力发展现代服务业;协同推动更高水平改革开放,建设 “一带一路” 综合试验区,共建开放平台;推进生态共建环境共治,加强秦岭保护和大气、水、土壤污染联防联控;推动公共服务共建共享,推进标准化便利化,共享教育、医疗资源;共同推动文化传承发展,守护历史文化遗存,打造世界级文化旅游目的地。

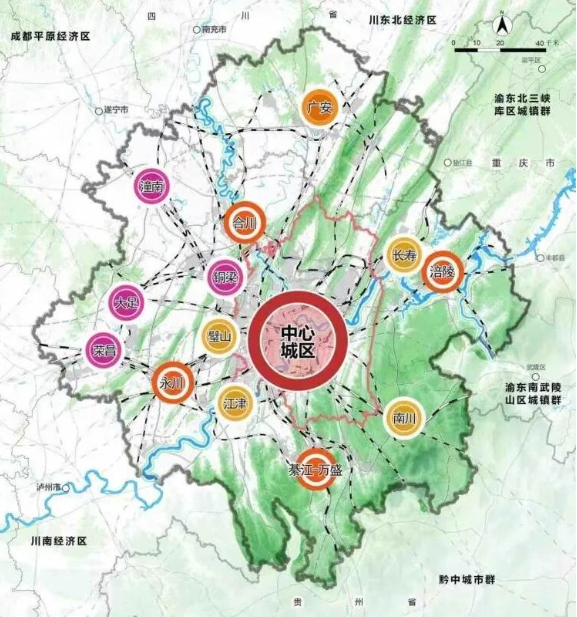

06重庆都市圈发展规划

发布时间:2022年8月22日

规划范围与期限:包括重庆主城都市区21个区和四川广安市;规划期至2025年,远景展望至2035年。

发展目标:2025年发展能级迈上新台阶,常住人口城镇化率达80%左右,轨道上的都市圈基本成型,实现中心城区与周边1小时通勤,空气质量优良天数比率不低于89.4%,公共服务共建共享水平大幅提高;2035年重点领域同城化全面实现,建成具有较强竞争力的现代化都市圈。

空间格局:强化重庆中心城区辐射带动作用,推动周边城市与中心城区同城化发展,辐射联动周边区域,形成 “中心城区引领、周边城市支撑、区域协同联动” 的空间格局,重点建设川渝高竹新区、合(川)广(安)长(寿)协同发展区等跨区域合作平台。

核心任务:加快构建现代基础设施网络,构建立体交通系统,畅通对外交通,强化能源和水安全保障;协同建设现代产业体系,共建先进制造业中心和现代服务业高地,加快数字经济创新发展;协同提升科技创新水平,共建成渝综合性科学中心,发挥西部(重庆)科学城引领作用;打造巴渝特色消费目的地,提升消费供给能力,推动文化旅游合作;共筑长江上游生态屏障,推动生态共建共保和污染协同治理;提升开放合作水平,构建对外开放大通道,共享高水平开放平台;深化体制机制改革,共建高标准市场体系,营造一流营商环境;促进公共服务共建共享,共享教育文化资源,打造健康都市圈。

07武汉都市圈发展规划

批复时间:2022年12月

规划范围与期限:以武汉市为中心,由武汉及周边100公里范围内的黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、天门、潜江9市构成的区域经济联合体;规划期至2025年,远景展望至 2035年。

核心任务:推动武汉辐射带动周边城镇共同发展,加快推进基础设施互联互通、产业专业化分工协作、公共服务共建共享、安全风险联防联控,建立健全同城化发展体制机制,建设现代化都市圈,为长江中游城市群一体化发展提供坚强支撑,更好助推中部地区高质量发展,更好服务长江经济带发展。

08杭州都市圈发展规划

批复时间:2023年

规划范围:以杭州市区为中心,湖州、嘉兴、绍兴、衢州、黄山市市区为副中心,杭州市域5县市及德清、安吉、海宁、桐乡、柯桥、诸暨等杭州相邻县市(区)为紧密层。

发展目标:到2035年,都市圈实现全面融合,一小时通勤圈内实现同城化发展,建成具有全球影响力的国际化现代化都市圈。

空间格局:以钱塘江为脉络,坚持主核带动、同城先行、辐射周边,构建“一脉三区、一主五副、一环六带”的网络空间格局其中“一脉”指以新安江—千岛湖—富春江—钱塘江以及衢江(兰江)、浦阳江、分水江、曹娥江等支流为脉络,“三区”指西部绿色发展功能区,中部综合城镇功能区和东部(沿湾)产业集聚功能区。“一主五副”指以杭州为主核,培育湖州、嘉兴、绍兴、衢州、黄山五个副中心城市。“一环六带”指杭州二绕同城化发展环和杭嘉、杭湖、拥江(钱塘江)、杭湖衢、滨湖(南太湖)、杭黄六条跨区域发展带。

核心任务:共建新型便捷的基础设施网络、共构活力充沛的协同创新枢纽、共育具有国际竞争力的现代产业体系、共推合作共赢的国际开放圈、共建全域美丽的“两山”示范圈、共塑历史与现代融汇的人文魅力圈、共筑现代智治的社会治理共同体。

09沈阳都市圈发展规划

批复时间:2023年2月10日

规划范围:以沈阳为中心,以鞍山、抚顺、本溪、阜新、辽阳、铁岭、沈抚改革创新示范区7市1区为支撑。

发展目标:到2027年,沈阳辐射带动周边市县共同发展的能力明显增强,中小城市和县城功能品质和综合承载能力明显提升,基本形成大中小城市和小城镇协调发展的空间格局。到2035年,沈阳都市圈同城化发展格局全面形成,统一市场、基础设施、公共服务、产业发展、生态环境等重点领域实现同城化发展。

空间格局:坚持中心引领、多点支撑,增强沈阳龙头辐射带动作用,率先推动沈抚同城发展,强化外围城市组团支撑功能,以城际协作发展轴和生态廊道为串联,形成“一区三轴三廊多组团”的总体布局。一区是指由沈阳中心城区、沈抚示范区和抚顺中心城区组成的都市圈同城化发展先行区,重点探索同城化体制机制创新。发挥沈抚示范区纽带作用,率先在规划对接、产业协同、生态环境共治、公共服务共享等方面实现突破。三轴是指沈辽鞍、沈本、沈铁三条城际协作发展轴,打造互联互通、协作共赢的都市圈支撑主骨架。三廊是指构筑辽河、浑河、太子河生态廊道,打造都市圈绿色、人文生态碧道。多组团是指鞍山、本溪、辽阳、铁岭等节点城市主城区。

核心任务:构建一体联通的基础设施网络,塑造全产业链深度协作的现代产业体系,打造高效协同的区域创新共同体,共建公共服务普惠便利的品质美好生活圈,共筑生态环境共保共治的绿色宜居家园,联手打造面向东北亚的开放合作新高地和创新都市圈同城化发展体制机制。

10郑州都市圈发展规划

批复时间:2023年10月

规划范围:以郑州市为核心,辐射带动1小时通勤圈内的周边市和县(市、区)协同发展。主要包括郑州市,开封市,许昌市,新乡市市辖区、新乡县、获嘉县和原阳县,焦作市市辖区、修武县、温县和武陟县,洛阳市偃师区,平顶山市郏县,漯河市临颍县。

空间格局:共同构建“主副协同、区域统筹、圈层一体”的一体化发展格局。

核心任务:全面推进都市圈科技创新聚势赋能、产业体系分工协作、基础设施互联互通、对外开放协同共兴、生态环境共保联治、公共服务便利共享。

11广州都市圈发展规划

发布时间:2023年10月25日

规划范围与期限:包括广州、佛山全域,肇庆、清远部分区域,规划期2023-2030年,展望至2035年。

发展目标:2030年常住人口城镇化率达88%,基本建成轨道上的都市圈,中心城区1小时通达;形成一批国际竞争力的先进制造业集群;基本公共服务均等化程度显著提高;一体化发展机制更加完善。2035年成为全国领先、具有全球影响力的现代化都市圈。

空间格局:构建 “一核两极四轴” 格局,“一核” 为广佛核心区,“两极” 为肇庆、清远城区,“四轴” 包括广佛肇、广清发展轴及与深圳、珠江口西岸都市圈联动发展轴。

核心任务:推进基础设施一体化,打造世界级空港海港枢纽和轨道上的都市圈;共促创新驱动发展,强化战略科技力量;协作构建现代化产业体系,联合打造世界级先进制造业高地;携手打造国际一流营商环境,共建高标准市场体系;共建共享宜居都市圈,扩大优质教育、医疗资源供给;打造生态美丽都市圈,强化环境联防联治;构筑区域合作开放新格局,深化与港澳及省内外其他地区联动。

12深圳都市圈发展规划

发布时间:2023年10月25日

规划范围与期限:包括深圳、东莞、惠州全域和深汕特别合作区,规划任务涵盖河源、汕尾部分区域;规划期2023-2030年,展望至2035年。

发展目标:2030年综合经济实力跃上新台阶,研发投入强度达5%以上,常住人口城镇化率超93%,1小时通勤圈总体形成,国际化开放水平明显提高,宜居宜业优质生活圈加速形成。2035年基本实现社会主义现代化,建成创新型、国际化、现代化都市圈。

空间格局:形成 “一主两副一极四轴” 格局,“一主” 为深圳,“两副” 为东莞、惠州,“一极” 为深汕特别合作区,“四轴” 包括深莞穗、深莞惠河、深惠汕及与珠江口西岸都市圈协同发展轴。

核心任务:推进基础设施互联互通,建设轨道上的都市圈,打造一体化枢纽体系;携手打造科技创新产业体系,以深圳为主阵地建设大湾区综合性国家科学中心,联合打造世界级产业集群;协作发展海洋经济,优化空间布局,合作发展现代海洋产业;构建区域开放新格局,建设统一开放市场,深化与港澳合作;共建公共服务优质生活圈,推进教育、医疗等资源共享;加强生态环境共保共治,共建生态安全格局;推进城乡融合发展,促进城乡要素双向流动。

13青岛都市圈发展规划

批复时间:2023年10月

规划范围与期限:以青岛为中心,涵盖潍坊、日照、烟台部分区域,规划期至2030年,展望至2035年。

发展目标:2030年基本建成轨道上的都市圈,形成一小时通勤圈;区域协同创新体系基本形成,培育一批国际竞争力产业集群;开放合作机制更加完善,面向日韩的国际门户枢纽功能拓展;生态环境共保共治有效推进,PM2.5浓度持续下降;基本公共服务初步实现同城化。2035年建成世界知名的现代化都市圈。

空间布局:构建 “核心引领、轴线展开、多点支撑” 格局,打造济青陆海、滨海综合、青烟综合三大发展轴,增强战略节点承载能力。

核心任务:推进基础设施同城同网,构建综合交通体系和国际门户枢纽;协同提升创新驱动水平,建设国际海洋科技创新中心;强化产业分工协作,共建现代产业体系和数字经济新高地;促进更高水平协同开放,共建高能级开放平台;促进公共服务便利共享,推动教育、医疗等资源共建共享;推进生态环境共保共治,构建山海共融的生态格局;深化体制机制改革,共建统一开放大市场。

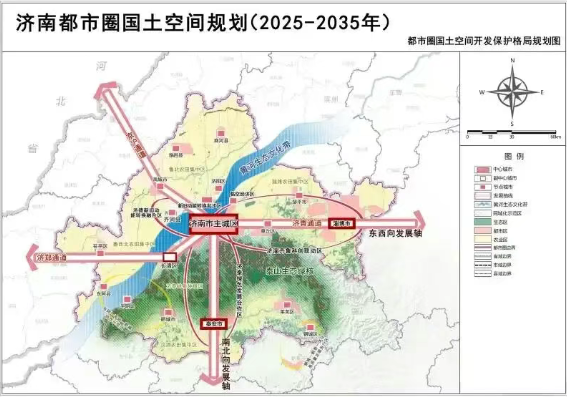

14济南都市圈发展规划

颁布时间:2024年3月8日

规划范围与期限:以济南为中心,涵盖淄博、泰安、德州、聊城、滨州部分区域,规划期至2030年,展望至2035年。

发展目标:2030年经济总量突破3万亿元,常住人口城镇化率达78%左右;形成便捷高效的交通网络,研发经费投入年均增长10%以上;万元工业增加值用水量降至10m³以下,人均预期寿命达80岁以上。2035年建成具有较强国际影响力的现代化都市圈。

空间布局:构建 “核心引领、轴线展开、多点支撑” 格局,强化济南辐射带动作用,推进济淄、济泰、沿黄三大发展轴建设,推动周边城市与中心城市协同发展。

核心任务:提升基础设施互联互通水平,共建综合立体交通网;共建现代化产业体系,发展优势产业集群和数字经济;协同提升科技创新水平,增强科技创新策源能力;建设改革开放新高地,促进要素市场化改革;推进生态环境联保共治,同保共育山水生态格局;共建共治共享幸福生活圈,推进教育、医疗等公共服务协同发展。

15合肥都市圈发展规划

颁布时间:2024年

规划范围及期限:“1个中心城市+周边地市7个县域”,分别为安徽省合肥市全域,芜湖市无为市,淮南市寿县,马鞍山市含山县,安庆市桐城市,滁州市定远县,六安市金安区、舒城县。规划期限至2035年,远景展望至2050年,近期至2030年,衔接“十五五”规划。

发展目标:一是到2030年,都市圈主要经济指标在安徽全省和长三角地区的增幅保持前列。二是中心城区带动周边县市一体化发展新格局初步形成,实现一体化便捷通勤圈、产业协作圈、科创融合圈。三是增强城市群的联动效应,,加强与周边城市的协同发展与长三角都市圈城市群协作联动水平显著提升。

核心任务:空间协同与国土规划:开展跨区域农业、生态、城镇空间协同研究,推进自然与历史文化融合发展;产业协同与创新发展:推动新能源汽车等产业梯次分布,共建创新联合体和中试基地;交通与要素市场化:构建1小时通勤圈,2025年9月纳入国家要素市场化配置综合改革试点;文旅与生态保护:编制《合肥都市科创文化旅游圈发展规划》,重点保护巢湖等生态功能区。

16厦漳泉都市圈发展规划

颁布时间:2024年6月

规划范围与期限:涵盖厦门、漳州、泉州部分区域;规划期至2030年,远期展望至2035 年。

发展目标:2030年经济综合实力显著增强,基础设施实现新联通,形成 “轨道上的都市圈” 和 “1小时通勤圈”;产业创新迈上新台阶,工业战略性新兴产业产值占比超30%;公共服务得到新提升,基本公共服务均等化水平显著提升;生态环保取得新成效,近岸海域优良水质面积比例保持在90%以上;改革开放取得新进展,闽台融合发展示范效应凸显;闽南文化得到新传播,成为国际影响力话语体系;协同发展机制取得新突破,提供全国首创的都市圈协同建设经验。2035年综合影响力跻身全国前列,成为中国式现代化都市圈样板。

空间布局:构建 “一带集聚、两轴协同、三核引领、多片合作” 格局,“一带” 为沿海城镇发展带,“两轴” 为厦门 — 漳州北部、厦门 — 泉州北部山海协同发展轴,“三核” 为厦漳泉中心城区,“多片” 为多个毗邻地区一体化片区。

核心任务:共建高效一体的基础设施网络,完善立体交通、能源水利和智慧城市网络;共筑创新驱动的高质量产业链群,构建区域科技创新走廊,联动打造创业孵化热土,共建电子信息、先进装备制造等产业链群;共营普惠便民幸福生活圈,深化人才就业保障,推动教育、医疗资源共享;共守生态生态圈,推进美丽海湾保护、环境共同治理和绿色转型;共同融入新发展格局,推动开放型经济发展,共建两岸融合发展示范区;共建世界闽南文化交流中心,促进闽南商脉、文脉与现代产业融合。

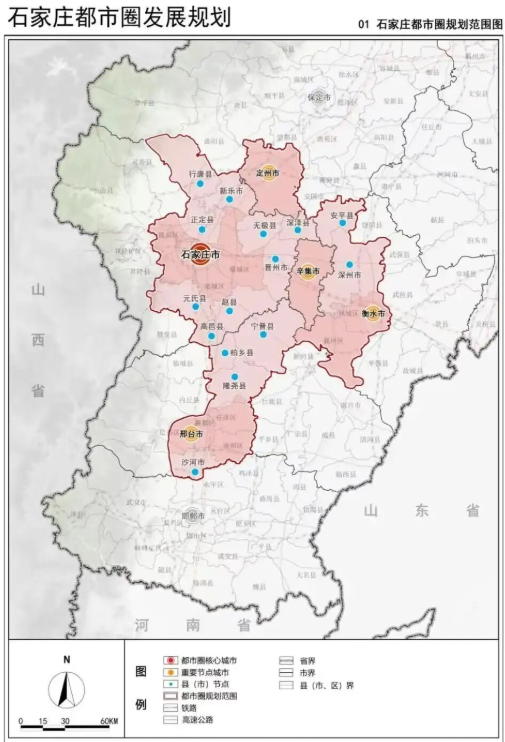

17石家庄都市圈发展规划

印发时间:2025年3月

规划范围与期限:以石家庄为中心,涵盖衡水、邢台部分区域及定州、辛集全域,面积约 1.65万平方公里,常住人口约1632万人;规划期2025-2030年,展望至2035年。

发展目标:2030年综合经济实力显著提升,中心城市辐射带动能力增强,基础设施互联互通达全国一流,形成一小时通勤圈;产业创新协作能力居全国前列,形成万亿级优势产业集群;宜居宜业高品质生活圈全景展现,基本公共服务初步同城化;同城化体制机制更加完善。2035年基本实现社会主义现代化,成为京津冀世界一流城市群重要支撑。

空间格局:构建 “一核两极、两圈两廊” 格局,“一核” 为石家庄中心城区,“两极” 为邢台、衡水城区,“两圈” 为通勤圈与协作圈,“两廊” 为沿京广线、沿石黄线综合发展廊道。

核心任务:强化京津冀协同发展战略支撑,建设京津产业转移承接地;合力推进基础设施一体化,构建综合交通、能源、水利和智慧都市圈网络;协同构建现代化产业体系,强化科技创新能力,打造生物医药、电子信息等产业高地;协力建设品质美好生活圈,推进公共服务便利化,共享教育、医疗资源;共筑生态环境,加强污染联防联控;联手推进文化旅游一体化,打造太行山文旅康养带等;携手打造开放合作新高地,共建国际大通道和高能级开放平台。

18长春都市圈发展规划

批复时间:2025年8月22日

规划范围与期限:以长春市为中心,与联系紧密的吉林市、四平市、辽源市共同组成。

发展目标:第一阶段到2030年,长春现代化都市圈经济总量力争达到1.35万亿左右,综合实力显著增强,区域一体化建设取得扎实成效,空间结构清晰、城市功能互补、要素流动有序、产业分工协作、交通往来顺畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈基本建成。第二阶段到2035年,高效贯通的通勤圈、合作共兴的产业圈、宜居宜业的生活圈、应联尽联的智慧圈全面建成。

空间格局:坚持中心带动、轴带辐射、多点支撑、协同联动,构建“一中心、三组团,五带、一廊”的“1351”都市圈空间布局,“一中心”,即以长春为都市圈中心城市。“三组团”,围绕长、吉、四、辽一体化,打造长吉组团、长平组团、长辽组团。“五带”是以产业布局为依托,分别为:长吉延长(白山)现代文旅产业带,长辽梅通白(山)医药产业带,长四辽先进制造产业带,四长松白(城)现代农业产业带,辽四长松白(城)能源产业带。“一廊”,贯通哈尔滨、长春、沈阳、大连东北四市,打造引领东北全面振兴的科创产业走廊和对外开放通道。

核心任务:构建互联互通的基础设施网络、打造科技创新与产业创新深度融合的现代化产业体系、共塑对外开放门户、构建城乡融合发展格局、推进生态环境共保共治、塑造特色文脉风貌、推进公共服务共建共享、加强国内多层次多领域联动、加快市场一体化建设。

来源:各地政府官网、澎湃新闻及网络等,仅供学习使用。