近日,《香港明报》聚焦山西果业转型发展,采访了山西省农科院果树研究所所长赵旗峰、山西省临猗县鲜枣产业协会会长王俊晰、中国农业大学教授张天柱、山西农业大学教授王保明及山西果业相关企业、果园农民等,从地理标志赋能产地身份确立,到科研、生态、机械化三管齐下提质,再到人工智能助力分选升级与在地文化赋能品牌,全方位展现了山西果业从 “量先于质” 到 “品质 + 品牌” 的转型之路,凸显其以标准化、智能化、文化为抓手,破解产业短板、重塑价值的实践探索。以下是报道全文。

山西果业

地理标志+科技赋能

山西果业转化之路

在中国果业版图中,山西拥有深厚的栽培历史和鲜明的产地文化。以苹果为例,万荣县多年深耕品牌营销与展会推广,被核定为国家地理标志证明商标,逐步把区域名气转化为市场竞争力与奖项背书。在冬枣领域,临猗的 “临猗冬枣” 同样取得地理标志证明商标,形成晋南核心产区的名片效应。地理标志的价值,不只是一枚标签,而是将长期的栽培传统、在地技艺与文化记忆,转化为可辨识、可交易的品牌资产。随着国家知识产权局持续核准企业使用地理标志专用标识,制度化的 “可视化信任” 也愈发完善。

然而,要让 “文化-品质-市场” 真正闭环,产业端仍需对症下药。当前山西果业存在标准化与组织化程度偏低、产品品质层次不高、精深加工少、产业链短、竞争力不足等痛点。这些短板倒逼产地从品种更新、栽培技术、分级分选到冷链与品牌做整体提质。当地理标志赋予产品历史与文化的光环,现代农业则要以流程化、数据化与市场化,把光环变成稳定的商业回报。万荣苹果与临猗冬枣的经验,为山西其他特色水果(如玉露香梨等)提供了可复制的范式:确立产地身份、强化品质标准、完善流通体系,再以文化叙事,拓展全球消费者心智。

科研、生态、机械化 三管齐下告别产量时代

山西发展果业,地理因素起到了决定性作用。山西省农科院果树研究所赵旗峰所长介绍:“在我们山西‘两山加一平川’的地形里,八成是山地与丘陵,实际上很适合种果树;加上果树的经济效益特别高,传统都说‘一亩园顶十亩田’,所以果树在这里主导了经济效应。”

农业主要靠研究与技术创新来提质增效,增加农民收入。无论是品种更新,还是栽培技术的进步,目标都是提升产量与品质。研发出来的梨、苹果、冬枣、葡萄等多种水果,还需要经历栽种、收成、适应市场等过程,让农民与农产都能持续发展,让科技研发走入农民生活。“产品要适合市场、让老百姓致富;定位要贴近未来产业与需求,这样才能卖得出去。传统培育一个葡萄品种要十到十二年,现在五、六年就能推出。” 赵所长补充道。在技术加持下,水果育种周期明显缩短,加上专家研究团的支持,先进的种植技术进一步推动了山西水果产业的发展。

》关于梨业的变革《

中国梨的栽培已有逾千年历史,如今从品种选配到栽培与分级,正向更精细的方向演进。在农民李国斌的园区,时令安排得井井有条:“丹霞红梨已经到了这个成熟度了,它算是一个中早熟的品种;其他的梨种,我会分成中秋、国庆、元旦三个节日推出。” 他把季节做成计划,把熟期做成市场。

采摘时,工人手持塑料托盘,果子一颗颗放入。“运到地头初检,大小分开,靠人工眼睛初检。之后再拿到包装车间,进行精细化分选。别人的梨子按规格卖,我们的梨子按糖度卖。比如 12 度糖和 14 度糖,定价自然不一样。” 在他的体系里,甜度成为分级标准,而品质一致性的背后,是从田间开始的品质治理。

品质的源头是香味与口感,李国斌将其归功于土壤养护。“我要把丹霞红梨的香味种出来…… 尽量少用大化肥,多使用农家肥料,比如黄豆发酵之类,增加有机质含量。它的口感就是香、酥、脆、甜,要是用大化肥或者施肥过量,就尝不出这个香味了。” 科研也证明,土壤健康与有机质提升能显著影响梨果风味与品质表现。

栽培上,李国斌采用 “宽行密植” 与动态修剪的组合。“行距六米、密植二米…… 小树时就能挂果,我已经能赚到钱。随着树龄增长,逐年完成枝条处理,确保所有树得到充足的光照。” 修剪的逻辑很简单:“收窄、通风透光…… 光照好了,梨就好。” 这类高效树形与修剪技术的推广,已成为多地果园提质增效的重点技术方向。

》与绿色生态共存《

果园机械化能兼顾效率与生态。“我们这个园区,被山西省评为果园机械化示范园。” 李国斌指着低矮的草层解释:“不用除草剂,全部用割草机割…… 二百亩的园子,拖拉机就能割完;要是人工,可能要割十天。”

在植物保护层面,喷雾机把用药从 “多次少量” 变成 “准确减量”。“用上全程机械化以后,减少了三分之一的农药使用量…… 正常农户可能要打十或十一次,我们这里就是七、八次。”

这种模式不仅在山西推行,国内也在系统推进以 “梨树模式” 为代表的保护性耕作与全程机械化标准化示范 —— 从耕作、施肥到收获,建立成套技术体系。李国斌强调,机械化不仅省工,更能维护生态:“上面的草会滋生有益虫,吃掉树上的有害虫,形成生态平衡。” 再配合无人机与采摘平台,从地面到树冠的作业更为高效。

左图:李国斌定下种植指标,一心种出优质丹霞红梨;

右图:赵旗峰研究水果新品种,指导水果的落地种植与地方营销。

》未来趋势:开发自主品种《

谈到丹霞苹果,赵旗峰摆手笑道:“这个品种不是最新的,但风采性特别好,香味也一定浓郁;加上前期推广做得好,尤其是在早期以产量为主的阶段。” 虽然现在不少消费者已经尝过丹霞苹果,但它曾为市场带来一定影响。“丹霞是晚熟品种,基本上补充了市场的空缺和口味。当时市场上中国品种的苹果,六成都是富士苹果。我们希望市场多样化,这是未来产业发展的趋势,以满足不同消费者的需求。”

国内新兴水果品类数量远超以往,这种快速增长是否会对国内市场及对外贸易产生影响,值得关注。赵旗峰坦言确实会带来影响,但他强调,在日益强化的知识产权保护下,未来市场必然以国内自主研发的优质品种为主导。由于果树生长周期长,从栽种到结果往往需要三到五年,品种更新迭代速度较慢,尽管如此,未来水果市场无疑以国内自主品种为主,“目前已有一些国产品种,在生态布局中崭露头角。”

》以高价推动品质升级《

山西省临猗县鲜枣产业协会会长王俊晰,将这一轮产业升级的核心概括为发展逻辑的转变。“山西果业正从高速增长转向高质量发展,因为国内消费者生活水平不断提高,对产品品质自然有更高的期待。”他坦言过去产业承受着 “量先于质” 的代价:“以前产量很大,但对品质要求很宽松。现在我想从品质做起,慢慢引导枣农种出高品质的枣。不能用膨大剂或违禁药品追求产量。”他的方法直接有效,就是用价格鼓励规范田野管理:“我会先将高品质的枣以高价卖出,其他农民就会开始追随,按照要求的种植技术水平、标准等来种植。”

谈到机械化作业,王俊晰用具体数据说明效率优势:“产能可被精准量化:二百多万的设备日处理十万斤,三百多万的设备能处理二十万斤。相比之下,人工拣选完全不具可比性,因为人工作业无法实现精准分级,只能进行粗略的整批筛选。”他进一步指出,机器的核心价值在于稳定落实标准:“机器效率极高,作业流程顺畅,更重要的是,能稳定维持远高于人工的品质标准。”

至于 “人” 的角色,在产业中也在重新定义。“我们仍然需要人力,但工作内容已转变。现在分选流程已完全自动化,系统设有自动称重模块,每箱每筐的标准重量均已预设。当重量达标,输送通道会自动停止,随后果品被输送至包装环节。” 目前人力主要投入在最终的包装工作上。

左上:水果分拣;左下:枣油桃;右上:水果包装入箱,储存在大型冷库

在山西九穗嘉禾农业,冬枣的筛选过程采用了结合人工智能的大型机器,配合人工拣分,完成多功能、自动化的分选。山西冬枣产业已逐渐从劳动密集型过渡至机械主导型,智能化机器的引入为当地农业带来显著突破。

“过去全靠人手作业,顶多是半机械化。但最近这三、五年,设备更新非常快,功能上一下子增加好几种检测。以前设备只能看重量,检测不出大小、形状、颜色;现在大小、颜色、重量、长度加上‘无损检测’一并完成,而且每条生产线都能按不同需求设置。” 中国农业大学教授张天柱指着机器分析道。这种高端智能化发展,契合国家加快农业机器、装备高端化与智能化的趋势。

分色、分类、分等,机器高效运转带来的改变清晰可见。张教授从机器分拣好的篮子里拿起几颗冬枣,一边称重、观察色泽一边说:“一条生产线用不了多少人,倒入水果只需一、两人,另一头只需将成品搬走。过去中间的体力活,现在都让机器取代了。”技术提升虽需大量成本,但并未转嫁至售价比率。张教授指出,虽然现在厂房加工能力翻了一倍,“但价格却没有翻倍”,这促使产业走向更大、更高端的市场。当分等级、高品质的冬枣打入市场,大小可见、颜色可选、成熟度可控、糖度实测,消费者的体验感会增强,选购力也会相应提升。

谈到检测上的飞跃,张教授强调 “无损检测” 的价值:“过去要破坏水果才能测糖度,现在运用红外线和图像识别,就能测出糖度、表皮下的病损。以前一筐水果口感不一,现在一箱里的糖度都能保持一致。”背后是通过数据训练,将自然差异转化为稳定标准。从加工视角看,人工智能检测系统在农产品加工方面,能展现更高的吞吐量和更精准的异物识别,为产业带来品质一致性和更好的盈利。“你要全红就给你全红,你要最甜就挑糖度最高的。比如糖度十到二十都可以调,保证一箱的口感、大小一模一样。” 张教授以实例补充,解析市场形态的重塑如何真正把水果的价值做细、做准。

》田野间的人工智能《

展望未来,张教授充满信心地指出,人工智能与水果产业的结合,预期能将智能工序前移到种植田间:“将来人工智能,第一要判断成熟度,确保批次成熟度几乎一致,不会把生的、过熟的一起采收。第二是在采摘过程中就开始分级,不必再运到工厂分类。在病损辨别上,人工智能的作用会更突出。”一旦前端水果分级机制成熟,供应链时间能大幅缩短,减少运到工厂的处理环节,大众就能在最短时间吃到最新鲜的水果。“你只要下达指令,机器人可以二十四小时工作。能分辨一棵树的水果可能有七成先熟,再过几天或一周再摘剩下的。” 智能机器能自动分批采收,把过去无法做到的细致管理变成可实行的操作,最终转化为可见、可尝的品质。

人工智能策动速度革命

冬枣进入输送带,工人凭经验分拣

善用在地文化,凸显价值

在山西谈品牌包装,“关公文化” 是富有当地特色的历史符号,为大众所认同。王俊晰的冬枣就以关公作为标志,他解析:“关公的自身特性就是忠、义、信。做生意也要遵守道德准则与契约精神,要对消费者负责。”山西运城不少产品都以关公形象设计包装,将当地文化直接印刷于产品上,直观鲜明。》从 “有” 到 “优”《

产品设计有概念,更需要落地执行。王俊晰谈到:“我们今年做了四种包装,内里产品虽然一样,但外在设计能对应不同人群。去年只有一款、五种颜色,年轻人觉得太商务,于是我们从‘有’做到‘优’,迎合消费大众各层级的需求。”关公的历史文化符号进一步印刻于冬枣产品包装,呈现不同功能和面貌。王俊晰补充,其中一款 “主打产量”,另外几款 “强化文化审美”,更适合用来送礼。而设计不仅要好看,还必须贴合消费者的生活场景。

》用艺文筑桥《

创新与历史结合的包装设计,能有效帮助水果销售,为产业带来实际益处。张教授从产地谈到销售:“以前的人做农业,主要想的是把它种好、保证品质,但消费者能否辨识,往往被忽略。生产者往往不是最好的销售者,如果没有专业讲解,消费就容易不理性、偏向个人喜好。”消费者对水果生产过程通常较为陌生,这就需要品牌用文化和设计搭建 “认知的桥”。张教授补充:“要通过包装与不同风格,满足消费者全方位体验感;并针对不同层次与人群做细分市场。”他还点破了价格的秘密:“过去大小混卖,价格上不去;现在分级、分层能精准对接消费者喜好,包装甚至颜色都可能影响选择。”

就像王俊晰的冬枣包装,着力结合文化,用优质设计满足市场需求。关公的精神和文化是山西运城的特色,农产得到当地文化的加持,在营销推广、文化输出方面都有深层、富地域性的意义,实现文化艺术与农产食物的互惠互利。

当地设立临猗枣业博物馆,全面介绍临猗枣的历史、文化、种类和产品;河东关枣,实行古今历史与文创结合,打造独特的知识产权(IP);山西运城,古代称为“河东”;结合关公文化,合称“关枣”;品牌巧用文字、艺术创意,更能打入年轻与高端市场。

地理标志:现代农业新命题

在中国广袤的产地版图上,农产品的 “身份” 不仅关乎品质,更是一段文化与历史的叙事。张天柱教授表示:“地理标志产品有别于绿色或有机产品。后者只是一种质量认证,而地理标志则包含了文化与传承,代表着一段历史。”

他强调,地理标志的核心是 “文化符号加特色产品”,必须根植于长期的在地种植习惯与传统积累。这印证了地理标志是产地文化与产品差异化的双重载体。

》政策引导 保障制度化《

政策端也在为 “地标经济” 铺路。国家知识产权局在 “十四五” 期间提出要强化地理标志保护与运用、扩大推介与科普,让地理标志所代表的文化故事与品牌价值走进更广泛的消费场景。

同时,国家推动地理标志产品保护示范区建设,要求相应区域必须完成地标认定,并具备文化技艺、经济与生态效益的预期,促进产业集聚与规模化治理。这套自上而下的框架,为地方把 “文化 — 品质 — 市场” 真正连接起来提供了制度支撑。

落到产地,品牌与销售的直接收益也在显现。赵旗峰直言:“国家地理标志对品牌建设、商品推广和市场拓展有很大作用。它把传统栽培的品种和历史文化积淀都装进品牌里,既有质量,又有文化。” 这种 “品质与文化” 的融合,是地理标志走向更高溢价与更强消费者心智的关键。

张天柱教授指出,中华人民共和国地理标志标示农产品的身份,同时承载国家的历史与文化

》市场诚信是关键《

在民间与市场,诚信需要系统性实践。面对香港近日出现蓝莓假冒进口标识的事件,国际农民标准组织(IGSO)主席张凯杰提出疑问:“中国已有不少农产品单凭自身实力就足以赢得市场与信任,为何还要伪装成外国品牌?”他还指出通路端对原产地标识的模糊化,“这等同于削弱了诚信在市场中的价值。”

为此,IGSO 目前以三大系统——Live Certificate(现场认证)、Versatile Trace(多层级追溯)、Origin Plus(品牌信任标识)——构筑可供消费者验证、可供生产者自证的标准与工具,“让愿意诚实生产的人,有一条可以被信任的路径。”市场端对 IGSO 与生产规范的采用也逐步增多,社交媒体上不乏以 IGSO 认证作为品质背书的农产品推介案例。

》促使价值闭环《

把这些线索连成一条路径,答案其实很清楚:用地理标志说好“在地的故事”,以政策与示范区保障“制度的底盘”,用清晰原产地标示与可追溯工具建立“诚信的机制”,再由企业与通路把它们转化为消费者可感知的价值。张天柱教授的话,点明了地标与有机、绿色的关系——可以并行、互补,但各有逻辑;赵旗峰所长的判断则指出品牌的方向——品质与文化同时发力。果燃共享慈善基金创始人陈文玲补充:“我们最想对消费者说的不是‘你要提防谁在造假’,而是‘你有选择不再喂养那些不诚信的通路’。”

张凯杰表示,真正的市场进步,是建立在诚信得以被看见、被回报的基础之上。当产地文化、品质治理与诚信机制三者真正对齐,一个地理标志产品就不只是“哪里的好物”,更是“可被信任的选择”。这正是中国农业在新阶段的关键命题:让文化有品牌、让品质有标准、让诚信有工具,并让这三者在市场里彼此加分。

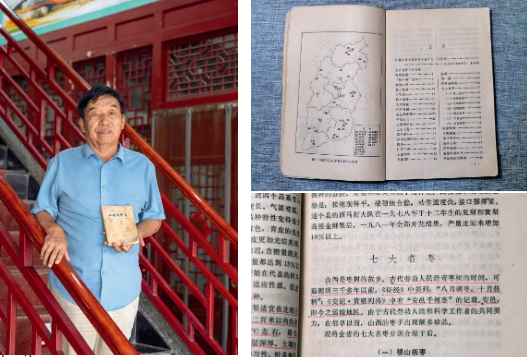

左图:山西农业大学教授、果树专家 王保明,致力于推动山西果业发展;

右图:1982年出版的《山西名特产》,记录山西的丰富水果,例如:梨、枣、葡萄、石榴,详说以外,用地图来标示种植位置。

葡萄同样是山西著名的水果。图中的早黑宝葡萄,便是由山西省农业科学院果树研究所研究培育而成。

善用香港 跳板优势

香港是一个成熟而挑剔的高端水果市场,对“原产地清晰、品质稳定、文化可感”的水果品牌接受度高。社群与零售端已出现多个山西水果直面香港消费者的案例:如“隰县玉露香梨”以在地科育背景与风味卖点,直接面向香港消费人群做内容化推广,强调“香港水果”“新鲜水果” 等购买场景标签;同一主题在社交媒体平台的延伸贴文也指向相同受众,显示晋系(山西简称)梨品已在香港形成辨识度。这类“小产区——大都会”的对接,正是山西果业升级的窗口。

》善用高标准检测《

香港零售端对食品安全与残留检测尤为重视,内地品牌也常以“连年通过香港测试”作为销售背书,这反过来要求产地在种植管理与分选环节把控一致性与可追溯。对山西而言,这正意味:只要以标准化与追溯把品质做实,香港市场会为此支付溢价;而一旦搭配地理标志与清晰的原产地标识,便能在货架端快速区分于“通货”。目前,临猗冬枣与万荣苹果均已具备地理标志身份,可作为对接香港礼赠与高端零售的“地标矩阵”核心;同时,依托国家知识产权局对企业使用地理标志专用标识的核准机制,品牌可在包装与宣传中规范使用标识,降低信息不对称,提高消费信任。

来源:香港明报,仅供学习使用。