党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称《建议》)提出,“提升农业综合生产能力和质量效益”。本文就提升农业综合生产能力和质量效益的本质内容、发展现状、主要挑战和根本动力,谈几点体会和认识。

本质内容

《建议》第八部分“加快农业农村现代化,扎实推进乡村全面振兴”,是对“三农”工作的全面要求。第八部分包括了三条,分别针对农业、农村和农民问题。其中的第一条“提升农业综合生产能力和质量效益”,针对的是农业问题,在本质内容上,是对加快农业现代化、加快建设农业强国的具体任务要求。

提升农业综合生产能力,是对农业生产数量方面的要求。《建议》中提出的“加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,增强粮食等重要农产品供给保障能力”,就是这方面的要求。农业综合生产能力,主要取决于两大因素,即种植面积和单产水平。种植面积又取决于耕地面积和复种指数;单产水平则取决于耕地质量、科技水平和生产组织管理等。

农业生产的质量,体现为产品的质量。产品的质量好坏,有一个基本的底线要求。在此之上,具有一定的相对性,即相对于消费者的需求,以消费者的需求及其变化为衡量标准。对口粮、肉类、水果蔬菜等,均是如此。《建议》中提出的“科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业”,就是这方面的要求。

农业生产的效益,体现为多个维度。其中,最主要的是成本维度、收入维度和生态维度。成本维度,是从产品的角度,生产成本要尽可能低,包括劳动成本和投入成本等;收入维度,是从劳动者的角度,从事农业生产劳动的收入要尽可能高,这与生产成本有关,更与劳动者的生产效率(劳动生产率)有关,要求提高农业劳动者所生产的产品的数量。生态维度,是从农业生产对生态环境的影响考察,要对改善生态环境有促进作用,至少能够维护农业生产的可持续发展,不对人居生活环境产生损害影响。《建议》中提出的“坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓”、“把农业建成现代化大产业”、“发展农业适度规模经营”等,都与此相关。

综合起来,提升农业综合生产能力和质量效益,就是要求保护耕地数量,提升耕地质量,提高产量,提升质量,降低成本,提高劳动生产率,保护生态环境。

发展现状

改革开放以来,我国的综合农业生产能力和质量效益,都得到显著提升,尤其是在总产水平、单产水平和劳动生产率方面。

在种植面积方面的发展情况如表1所示。可以看出,1978—2024年间,农作物种植总面积有所增长,粮食种植面积略有下降。粮食作物中,稻谷和小麦面积均有显著下降,玉米面积大幅度增加。

表1 我国农作物和粮食面积变化 (单位:亿亩)

|

|

2024年 |

1978年 |

增量 |

增幅% |

|

农作物 |

26.0 |

22.5 |

3.5 |

15% |

|

粮食 |

17.9 |

18.1 |

-0.2 |

-1% |

|

稻谷 |

4.4 |

5.2 |

-0.8 |

-15% |

|

小麦 |

3.5 |

4.4 |

-0.9 |

-20% |

|

玉米 |

6.7 |

3.0 |

3.7 |

123% |

数据来源:国家统计局国家数据网站

1978—2024年间,我国粮食总产增加了40174万吨,增幅为1.32倍(表2)。其中,玉米增量最多,为23898万吨,占粮食总增量的比重近60%,增幅最大,为4.27倍;小麦次之,增量为8626万吨,增幅为1.6倍;稻谷生产的增量和增幅,相比之下都是最少的。

表2 我国粮食生产发展情况 (单位:万吨)

|

|

2024年 |

1978年 |

增量 |

增幅% |

|

粮食 |

70650 |

30477 |

40173 |

132% |

|

稻谷 |

20754 |

13693 |

7061 |

52% |

|

小麦 |

14010 |

5384 |

8626 |

160% |

|

玉米 |

29492 |

5595 |

23898 |

427% |

数据来源:国家统计局国家数据网站

1978—2024年期间,我国粮食产量大幅度增长,而种植面积没有增加,反而略有减少。这说明,我国粮食生产的增长,来自单产的增加。表3展示了粮食单产的具体增长情况。可以看出,小麦单产的增量和增幅,都是最大的,玉米次之,稻谷最小。

表3 我国粮食单产的增长情况(单位:公斤/亩)

|

|

2024年 |

1978年 |

增量 |

增幅% |

|

粮食 |

395 |

168 |

227 |

135% |

|

稻谷 |

477 |

265 |

212 |

80% |

|

小麦 |

396 |

123 |

273 |

222% |

|

玉米 |

439 |

187 |

252 |

135% |

数据来源:国家统计局国家数据网站

我国棉花单产提高的幅度更大,从1978年的亩产30公斤,提高到2024年的亩产145公斤,增幅为3.8倍。2024年,我国棉花的产量为616万吨,棉花种植面积为0.43亿亩。如果没有亩产的增加,生产616万吨棉花,需要2.05亿亩面积。这意味着,棉花单产的提高,节省了1.6亿多亩的耕地。如此节省下来的耕地,可生产玉米7000多万吨。可以看出,非粮作物单产水平的提高,也对保障国家粮食安全有突出重要贡献。

在农业劳动生产率方面,也取得了显著的进步(表4)。与此同时,1978-2024年,我国每个农业劳动力负担的人口数量(除了自身之外),从2.4人,增加到7.4人。

表4 我国劳均农产品产量变化 (单位:公斤/人)

|

|

2024年 |

1978年 |

增量 |

增幅% |

|

粮食 |

4335 |

1076 |

3259 |

303% |

|

肉类 |

593 |

30 |

563 |

1876% |

|

水产 |

410 |

16 |

394 |

2462% |

|

园林水果 |

1473 |

23 |

1450 |

6304% |

数据来源:根据国家统计局国家数据网站数据计算

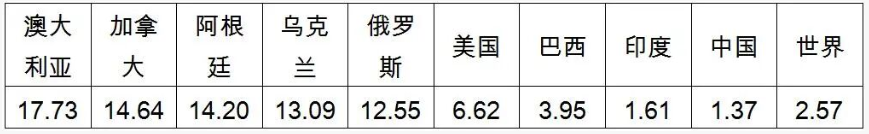

不过,同国际先进水平比较,我国现在的情况仍然有一定的差距,在有些方面差距还比较显著。总体情况分为两种:在稻谷和小麦方面,我国的单产水平高于世界主要生产国(总产排名前五的国家),但仍然显著低于水平最高的国家;在玉米和大豆方面,我国的单产水平显著低于世界排名前列的生产大国,仅仅相当于甚至低于世界平均水平。(表5)

表5 我国粮食单产水平的国际比较 (单位:公斤/亩)

数据来源:联合国粮农组织数据库 FAOSTAT,国家名称后数字是总产排名

在效益方面,我国与发达国家农业最大的差距,是在劳动生产率方面(表6)。如何加快提升农业劳动生产率,可能是我国建设农业强国进程中,最为迫切而艰巨的任务。

表6 2022年我国农业劳动生产率的国际比较

|

|

谷物 |

肉类 |

折合谷物合计 |

是我国的倍数 |

|

加拿大 |

257.7 |

19.8 |

317 |

61 |

|

美国 |

162.0 |

18.9 |

219 |

42 |

|

德国 |

84.0 |

13.5 |

125 |

24 |

|

俄罗斯 |

36.5 |

2.9 |

45 |

9 |

|

巴西 |

15.4 |

3.4 |

26 |

5 |

|

日本 |

5.6 |

1.9 |

11 |

2 |

|

中国 |

3.6 |

0.52 |

5 |

1 |

数据来源:根据联合国粮农组织数据计算,肉类折合谷物系数 1:3

主要挑战

我国提升农业综合生产能力和质量效益的最大挑战,表现为三个方面的突出约束:人多地少,经营规模小,农民文化程度相对低。

在世界主要农业生产大国中,我国的人均耕地面积远远低于世界平均水平(表7)。排在我国前面的,都是农产品出口大国。

表7 人均耕地面积的国际比较(2023年) (单位:亩/人)

资料来源:根据联合国粮农组织FAOSTAT数据计算

我国的耕地中,有大量的山地和坡地,土地质量较差。根据第三次全国国土调查,位于6~15度坡度的耕地占13.4%;位于15~25度坡度的耕地占6%;位于25度以上坡度的耕地占3.3%。全国耕地中,年降雨量低于400毫米的占16%。

更为突出的是,我国农业经营户数量庞大,而每个农户的平均农业经营规模很小。根据第三次全国农业普查数据,我国有2.07亿农业经营户,平均每户的占地规模仅为9.3亩,约为欧盟的1/20,美国的1/200。

与此同时,我国农民的文化教育程度较低。2016年,我国农民的平均文化程度为:大专及以上占1.2%,高中占7.1%,初中及以下占91.8%。而美国2018年对应的数据是:大专及以上占29.1%,高中和大学肄业占66.4%,初中及以下占4.6%。

根本动力

习近平总书记指出:“必须坚持科技是第一生产力,人才是第一资源,创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。”提升我国农业综合生产能力和质量效益,根本动力也是创新,包括业态创新、技术创新、组织创新和政策创新。

业态创新。根据各地自然条件的不同,我国的农业现代化模式,主要有五种,即机械化大田种植业、设施化园艺业、集约化养殖业、区域化林果业,以及特色化乡村文旅业。

机械化大田种植业,主要在东北、西北、华北和长江中下游等地区,共同特征是连片的平原平地,实行大规模机械化作业。能够实现这样的规模化种植的平原和平地,全国约为10亿亩,约占耕地总面积的一半。

设施化园艺业的特点,是高投入,高产出,土地生产率高,农民收入高。我国设施园艺产业发展得非常快,从农民的简易大棚,到高度智能化的温室,全国到处可见。未来,我国的温室种植会继续发展,更加智能化,更加工厂化。这对于解决我国人多地少的突出矛盾,将发挥更大的作用。

集约化畜牧业,主要特征是规模化、企业化(包括公司+农户),采用的是品种、圈舍、饲料、防疫等方面的集成技术,养殖效率高,尤其是饲料转化率和劳动生产率高。集约化畜牧业发展,有利于节约土地,有利于疫病防控,也有利于环境保护和废弃物处理。

区域化林果业,主要是在广大的山区和丘陵地区,地块细碎,难以进行机械化的大田种植业,但是却适合发展各种林果药材等产业。山区、丘陵区的林果业,通常每个生产者的经营规模都不是很大,但是,却可以形成区域规模化,一个县就可以种植几十万亩水果,甚至上百万亩。这样的地方,很容易形成区域规模效益,有利于新技术推广和全产业链条的形成,也有利于区域公用品牌的打造。

在“绿水青山就是金山银山”理念的指导下,近年来我国乡村文旅产业快速发展,成为我国农业农村现代化发展中的一种新业态。

农业科技创新。这是农业新质生产力的核心要素。在原始性、颠覆性创新方面,重点是种业技术创新和设施装备创新。种业技术创新方面,是提升劳动对象质量,即在作物品种和畜禽品种方面的创新。近年来的中央一号文件一再强调的生物育种工程就是重要标志。设施装备创新方面,是提升劳动手段,即全面推进农业机械化、设施化、数字化、网络化、智能化等。这既表现在大田种植业、设施园艺业、区域化林果业方面,也表现在集约化的畜禽和水产养殖业方面。

农业科技创新成果要在农业生产实践中得到应用,就必须解决科技服务的“最后一公里”问题。中国农业大学教授团队2009年创建于河北曲周县的“科技小院”,较好地解决了农业科技服务的“不够用、不及时、不全面”问题,受到了农民生产者的广泛欢迎,已经先后写入了2023年和2024年的中央一号文件。在国家和地方政府的大力支持下,全国已经建立了2000多个科技小院,覆盖了全国所有省份,一些省份如宁夏等正推广到区域内所有的涉农县区。未来,全国科技小院系统将发挥更大更好的农业科技服务作用。

生产组织创新。推进农业生产组织创新,是更好地将先进的现代农业科技创新成果应用到农业生产实践中的需要。近年来我国农业生产组织创新的模式很多,包括龙头企业、合作社、“公司+合作社”、“公司+农户”、家庭农场等。这些模式的共同特点,是扩大经营规模。从学理上看,适度规模,应该是所有现有先进技术都可以得到最佳经济利用的最小规模。

农民合作社,是扩大规模,强化先进农业科技成果应用的重要途径。河北省曲周县的案例表明,农民合作社利用科技小院提供的整套技术,小麦亩产达到了730公斤,比毗邻农户分散经营(利用农业社会化服务)小麦亩产高出200多公斤。

农业政策创新。《建议》强调要“坚持有效市场和有为政府相结合。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用”。在国家宏观农业政策层面,主要是两大类政策:一是体制机制政策,不涉及到政府公共支出。《建议》强调了“稳定土地承包关系,稳步推进二轮承包到期后再延长三十年试点”等政策。二是强农惠农富农政策,涉及到政府公共支出。《建议》要求“健全财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局,确保乡村振兴投入力度不断增强”。

对于提升农业综合生产能力来说,最主要的政策是耕地保护政策、土地经营权流转政策、耕地质量提升政策(如高标准农田建设)、各种补贴政策等。

如何更好发挥地方政府尤其是县级政府作用,非常重要。2025年中央一号文件明确提出“鼓励各地实践探索和改革创新”。中央一号文件尽管内容非常丰富,但总体上还是以大政方针为主。各地党政部门需要结合本地特点,制定出相应的具体落实方案,并在中央大政方针的框架内,进行改革创新的实践探索。五级书记抓乡村振兴,不仅是执行中央决策的需要,也是进行本地改革创新实践探索的需要。县级政府直接面对促进农业发展的一线,县级党政主要领导的担当意识、科学态度和创新精神,对于推动县域内提升农业综合生产能力和质量效益,具有非常重要的意义,尤其是在产业发展规划、科技服务支持、农业品牌建设、高标准农田建设、现代农业产业园建设、招商引智引资、村级组织负责人选拔配备等方面。

(作者系中国农业大学原校长)

来源:微观三农(ID:nybwgsn)